Mur d'honneur de Sobey

Colonne

17

Rangée

9

La mer et les aurores boréales

La Seconde Guerre mondiale a été une période difficile pour beaucoup, et pour les jeunes « continentaux » comme moi s’ajoutait la frustration de ne pas savoir à quoi ressemblait l’océan, malgré les batailles navales importantes qui avaient lieu. Et me voilà, à 21 ans, à enfin apprendre ce que c’est que d’avoir le pied marin. C’était juste avant Noël, en 1950, quand mes documents d’immigration, complets, me permettaient de quitter l’Europe et de commencer ma nouvelle vie au Canada. Tous mes compatriotes réfugiés avaient comme premier choix les États-Unis, ce qui pour moi étaient hors de question parce que je n’y avais pas de parrain. Par chance, je ne m’étais pas inscrit pour l’Australie, le bateau de transport de réfugiés sur lequel j’aurais été a sauté aux alentours de 200 milles au large : il n’y a eu aucun survivant !

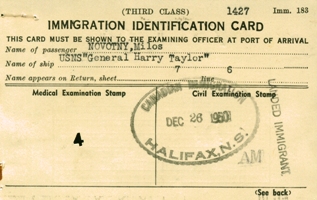

Mes amis sont partis juste avant moi. Je me sentais seul et j’avais vraiment hâte de prendre enfin le train pour Bremerhaven, pour commencer la traversée. Comme l’indiquait ma carte d’immigration, c’est sur un petit vaisseau de transport de la Marine américaine que je partais, le General Harry Taylor. Le bateau de huit mille tonnes seulement était surpeuplé, avec ses 100 matelots habituels et quelques 300 réfugiés parrainés par l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). L’expérience de voir disparaitre les côtes de l’Europe et de sentir pour la première fois le roulis du bateau était émouvante. L’Atlantique en hiver s’est prouvé hostile, beaucoup de passagers ont durement souffert. J’ai toujours eu la chance de très bien tolérer le mal des transports, mais malgré ça, j’ai failli avoir un vrai mal de mer au moins une fois.

Quand nous avons atteint Halifax et vu pour la première fois les côtes du nouveau monde, nous avions deux jours de retard et avions perdu deux vieilles femmes qui étaient mortes de déshydratation et qu’on avait dû enterrer en mer. L’Atlantique peut s’avérer rude durant l’hiver, mais ce Noël-là était le plus rude depuis des années. A mi-chemin de notre voyage, les vagues et la houle montaient à 60 pieds de haut et les ponts supérieurs étaient constamment inondés. Comme j’étais un jeune homme en bonne santé, on m’a vite recruté pour policer le bateau. Le but était de s’assurer qu’aucun passager ne vienne sur le pont, au risque de se faire emporter par-dessus bord. On m’avait donné, pour m’aider à la tâche, des vêtements de marin répugnants. J’étais aussi attaché à la rambarde, pour ne pas disparaitre moi-même. L’étrave du petit bateau montait vers le ciel, et puis le bout de son nez retombait et prenait de plein fouet la vague suivante, qui le recouvrait complètement. La poupe ressortait en premier, les hélices tournaient à l’air libre, ce qui produisait des vibrations effrayantes à travers le vaisseau. S’ensuivaient des jurons et des blasphèmes de tout l’équipage. C’était là ma première formation sur le tas de l’art des gros mots anglais. Enfin, c’était une sacré expérience de prendre les embruns dans la face, une expérience à laquelle je n’ai goûté à nouveau que des années plus tard, quand j’ai commencé à faire de la voile.

La vie sous les ponts, c’était un autre monde. La plupart d’entre nous adoraient la sensation de monter les échelles quand le bateau plongeait, de courir sans effort durant la bataille : c’était une sensation forte. Dans l’autre sens par contre, quand le bateau levait la tête, on luttait de toutes nos forces pour descendre. Ces jeux de gravité pouvaient aussi être désagréables, quand, par exemple, les gens devaient attendre leur tour pour vomir dans les anciens tonneaux d’huile qui étaient fixés aux passerelles. J’ai vu un jeune se pencher sur un des tonneaux pour continuer à le remplir, quand le bateau s’est hissé et il est tombé dedans la tête la première. Heureusement, son père l’a vite sorti en le tirant par les pieds, mais pour le laver, ça a été bien plus dur. Nul besoin de dire que, malgré l’abondance de nourriture, bien peu de gens avaient assez faim ou assez de résistance pour se nourrir alors que les plateaux glissaient d’avant en arrière à chaque roulis. Il était hors de question de fêter Noël alors que tout le monde était aussi malade. En fait, on na même pas remarqué de décorations. Quoi qu’elles n’étaient peut-être pas autorisées par les règlements de la marine à cette époque.

On est enfin arrivés au port de Halifax le 26 décembre 1950. On a mis le pied à terre sur le fameux Quai 21 où tant d’immigrants allaient débarquer par la suite. Je me souviens encore d’une drôle de scène avec l’un des jeunes passagers qui était avec nous, et qui en fait allait travailler dans la même forêt que moi plus tard car on avait le même contrat d’immigration. L’OIR nous avait donné à chacun une valise avant le départ et lui, il l’avait acceptée même s’il n’avait aucun bien matériel à transporter. Pour s’amuser, il faisait semblant de faire des efforts surhumains pour la porter, pour la soulever et la mettre sur le bureau de l’inspecteur qui n’y avait trouvé, tous contenus confondus, rien qu’une brosse à dents. Malheureusement, les douaniers n’ont pas trouvé ça très drôle et le pauvre gars, un ancien facteur, a reçu en réponse des remarques cinglantes.

Halifax était aussi le point de départ de notre trajet en train pour aller jusqu’au nord du Québec, ce qui nous a laissait une journée complète pour faire du tourisme. Un gentil citoyen de la place, qui avait une grande voiture familiale, nous a gratuitement fait faire le tour de Halifax. Quelle différence quand on compare la ville à ce qu’elle est devenue 30 ans plus tard !

Alors qu’on visitait notre première ville canadienne, on a aussi pu faire un peu de « shopping » nord-américain. Il s’avère que j’étais le riche du groupe, comme j’avais économisé mes pourboires de l’Armée américaine. En fait, j’avais une fortune en arrivant comparé aux autres. J’avais 28 $ en poche et j’ai même pu acheter à mes amis leur première barre de chocolat canadienne.

Plus tard, ce jour-là, on nous a escortés jusqu’à un wagon réservé à notre contingent de bûcherons en herbe et on est partis vers notre destination à côté de la Baie James : le camp LaViolette. Le groupe comprenait quelque 60 jeunes Européens : trente Hongrois et trente d’origines différentes, six Tchèques, quelques Yougoslaves et deux Polonais. Nous avions tous signé un contrat de travail d’immigrant pour un an : c’était la condition négociée entre le Canada et l’OIR. Le choix de travail que j’avais était assez simple et j’ai vite accepté les défis du grand nord parce que j’avais lu « Croc-Blanc » de Jack London. Sinon, j’avais le choix entre mineur ou ouvrier agricole. Enfin, on a découvert plus tard que, quelle que soit la profession qu’on avait choisie, beaucoup de réfugiés étaient des cibles faciles et avaient été exploités.

Nos premières impressions de ce nouveau pays étaient bouleversantes, principalement à cause de l’étendue de cette terre si peu peuplée, comparé à l’Europe. Le train nous a amenés à Québec, puis à Senneterre, un arrêt facultatif dans le nord du Québec. Quand on est arrivés là, il y avait deux bus qui nous attendaient, affichant les lettres de la compagnie : C.I.P. pour « Canadian International Paper ». Le groupe de Hongrois a été transporté dans un camp de bûcherons différent du nôtre, dont le propriétaire était un sous-traitant, M. Lafontaine. Le trajet et le paysage étaient vraiment formidables : on a voyagé environ 200 miles vers le nord, vers la Baie James, sur des chemins forestiers gelés et sales, qu’on ne pouvait traverser que grâce au gel.

Le premier arrêt était au bureau central où on s’est inscrits et où on nous a fourni à crédit tous les vêtements et l’équipement nécessaires. Quand on est arrivés à notre propre camp, on a découvert que nos cabanes n’étaient pas tout à fait prêtes. Sans en avoir les compétences, on a dû finir les murs et l’isolation ! J’ai du mal à le dire, mais les chevaux étaient bien mieux logés que nous et on a vite appris que l’isolation était essentielle quand on a atteint des températures de moins 63 degrés Fahrenheit pendant trois jours (ce qui était très proche d’un record canadien). Il suffisait de renifler (quelle imprudence !) pour que les narines gèlent et se bouchent. Les engelures au nez et aux joues étaient communes.

Une fois installés, on nous a désigné nos lits superposés. La chaleur, qui venait d’un petit poêle à bois au ventre rond, se diffusait dans la pièce grâce à un long tuyau chaud. Elle nous réchauffait assez pour que tout le monde repousse ses couvertures d’un coup de pied. Pendant la nuit, pourtant, quand le feu mourait, la plupart des 12 gars les tiraient à eux à nouveau, enfin, s’ils le pouvaient, parce qu’assez souvent les couvertures gelaient contre les murs, couverts de condensation.

Les besoins primaires représentaient en eux-seuls un problème. Une petite cabane avec une fosse ouverte servait de latrines, mais pour bien comprendre une installation pareille, il faut en faire l’expérience soi-même : par moins 63 degrés, à la merci d’un vent vif. C’était dur de se faire à de telles mesures d’hygiène. La nuit, le camp était entouré des yeux perçants et brillants des loups maraudeurs, alors la plupart d’entre nous ne mettaient pas le pied dehors pour des besoins d’élimination mineurs. Par chance, notre source d’eau venait d’un ruisseau gelé un peu plus haut. On se servait de morceaux de glace qu’on faisait fondre pour avoir de l’eau à boire et aussi pour nous laver les mains et le visage. C’est devenu plus critique au début du printemps quand la potabilité de l’eau a été remise en question. Un de ces pauvres chevaux qui tiraient les traineaux chargés de tonneaux et de seaux est tombé raide mort sur le bord du ruisseau et on l’a seulement retiré des jours plus tard, après que j’ai beaucoup insisté.

La faune était rare, mis à part les loups. Ces démons ont même, un jour, mangé la moitié de notre arrivage de viande, dévorant deux quartiers arrière de bœuf, alors qu’on les avait laissés à la porte de la cuisine pendant la nuit à cause d’une livraison tardive. En fait, un de ces morceaux avait été trainé sur 200 pieds, je ne sais pas combien de loups il a fallu pour ça. Le royaume des animaux comptait aussi des orignaux, géants et stupéfiants pour de nouveaux arrivants européens. Le premier qu’on a vu, c’était dans un des camps indiens qu’on croisait dans nos randonnées matinales. Il se faisait dépecer et débiter. On en a vu souvent, plus tard, quand on travaillait. Par chance, on n’a jamais rencontré d’ours : ils hibernaient à cette époque de l’année. On s’est bien amusés, par contre, avec les lagopèdes, membres courageux de la famille du gibier du nord. Ils se posaient souvent sur nos têtes, défendant leur territoire qu’on envahissait. Ils ne connaissaient pas l’Homme. Au moins un d’entre eux en a payé de sa vie. Un des gars avait pensé que cette sorte de poulet serait bienvenue pour varier un peu nos habitudes alimentaires. En fait, quand on a essayé de le rôtir, il s’est avéré que c’était trop maigre et dur comme la pierre.

Au-delà du climat extrême, on a dû s’habituer à l’alimentation quotidienne. Notre régime consistait principalement de haricots et de saucisse, ainsi que des portions quotidiennes de tarte aux pommes calorique. Les seules boissons étaient du thé et du chocolat chauds. Le café n’était pas très populaire et le lait, bien sûr, était du lait reconstitué à base de poudre. Comme on était sur des territoires autochtones, l’alcool était prohibé. On s’est vite habitués aux habitudes d’alimentation des bûcherons canadiens français. Ils ne perdaient pas une minute à avaler le plus grand nombre de calories possible le plus vite possible, après une prière et un bénédicité rapides qu’on avait trouvés assez bizarres au début. Les cabanes de la cuisine et de la salle à manger sont devenues témoins d’une autre des expériences les plus insolites de ma vie.

Le jour où le cuisinier, seul cuisinier d’un campement de 60 bûcherons, est tombé malade et a dû partir, on nous a demandé si l’un d’entre nous pouvait prendre sa place. Un gars tchèque était boucher auparavant, alors il s’est proposé pour s’occuper de la préparation de la viande. Cependant, il avait besoin d’un « deuxième chef » et c’est moi qui aie été désigné. Je me souvenais d’avoir observé ma mère faire des biscuits : je me suis donc dit que je pourrais préparer les tartes pour répondre aux besoins quotidiens. En acceptant, j’ai vite compris que j’allais devenir le subordonné du chef de cuisine, ce qui impliquait allumer les feux des poêles et m’occuper de l’entretien d’ensemble de la cuisine. Je pensais que c’était mieux que d’être bûcheron, dehors, dans le froid, mais mon répit n’a pas duré longtemps. J’ai préparé ma pâte avec de la farine, du sucre et des œufs, mélangés avec un peu de lait. J’ai soigneusement placé la pâte étalée dans les moules en aluminium, je l’ai recouverte de morceaux de pommes décongelés et ai cuit les tartes jusqu’à ce qu’elles brunissent un petit peu. Ce que je ne savais pas, par contre, et qui était pourtant essentiel, c’est qu’il fallait graisser les plats. En décongelant, les pommes se sont transformées en un parfait ciment caoutchouteux au lieu des tartes attendues. Le résultat a été que j’ai appris mes premiers jurons canadiens français pétillants, quand les hochements de tête habituels sur leur dessert préféré ont été retardés par des grattements, le raclement des plats. Ils ont jeté leurs assiettes à moitié pleines à travers la pièce et sont sortis vite en jurant et en criant « Mon Dieu » et « Tabernacle ». Voilà ma brève carrière de cuisinier. Le lendemain matin, on a fait venir un cuisinier remplaçant du bureau central et on m’a fait reprendre ma hache et m’attaquer aux arbres.

L’apprentissage dans notre contrat d’immigration était assez difficile. Même si on disait tous qu’on savait quoi faire, on devait observer les « professionnels » pour éviter toute blessure, parce que les brèves instructions de départ ne suffisaient pas vraiment. Après avoir endossé nos bottes à lacets, mis nos gants doublés et nos bonnets de chasse rouges, on avait l’air de vrais bûcherons, mais ça nous a pris du temps d’en apprendre les ficelles. Les jours où il faisait très froid, on finissait avec le nez et les joues gelés. Comme le dépôt d’équipement n’avait pas de « masques de ski » ni de cagoules, on sacrifiait nos pantalons, en portant autour de la tête une jambe de pantalon coupée avec des trous pour les yeux, pour voir. Ça diminuait nos souffrances, mais ça limitait quelque peu notre vision (et notre garde-robe !).

À long terme, aucun d’entre nous n’a eu de blessure grave, rien que des coupures occasionnelles à la hache dans les tibias. La plupart d’entre nous, par contre, souffraient assez la nuit. Personne n’utilisait de scie électrique à cette époque, alors le travail physique était intense. On devait produire des billots de 12 pieds, qui étaient comptabilisés pour nous et rémunérés 9 cents pièce. On arrivait, en général, à faire 25 à 30 billots à la journée, quoi que les experts, eux, en faisaient 120 à 150. L’impact de la hache sur du bois gelé nous donnait de l’arthrite dans les mains ; on se réveillait en criant quand on avait les muscles qui se contractaient la nuit. En plus, on avait souvent des problèmes avec nos haches et nos scies à cause de notre manque d’expérience. Les lames s’encastraient dans les troncs d’arbre ou les manches nous glissaient des mains, inexpérimentées, quand on frappait du bois gelé. Ils se perdaient dans des bancs de neige profonds. Dans ces cas-là, on devait payer 2.25 $ pour remplacer les lames, en plus, souvent, du prix de l’outil perdu. En voyant notre dette personnelle augmenter plutôt que de diminuer, on se sentait pris au piège et exploités, même après avoir gagné en expérience.

Quand la situation était prête à exploser, on m’a demandé d’être le porte-parole du groupe. J’étais le seul à parler couramment français à ce moment-là. Les charges quotidiennes déléguées aux réfugiés s’ajoutaient : elles incluaient 1,50 $ par jour pour notre « logement » et 2 $ par jour pour la nourriture. Quand notre rendement s’est mis à diminuer, on a regardé notre contrat d’immigrant. On a découvert qu’il mentionnait qu’on devait être « employé selon des conditions identiques à celles de la main d’œuvre locale ». Pourtant, il était clair qu’on nous assignait en forêt à des espaces où les arbres n’étaient pas assez grands pour faire des billots, qui devaient mesurer au moins quatre pouces de diamètre au bout le plus étroit. En effet, on se servait de nous pour éclaircir des bois où on hisserait et empilerait la production des locaux, alors que nos arbres ressemblaient plutôt à des sapins de Noël, trop petits pour être comptalibilisés.

Pour finir, un matin, le groupe de réfugiés a simplement refusé d’aller travailler. On s’est retrouvés avec une grève sur les bras. J’ai encore eu un nouveau rôle, celui de négociateur. Après deux jours, tout à coup on a entendu un nouveau bruit dans le ciel clair, bleu et glacial : le bruit d’un moteur d’avion. C’était inattendu. Il s’avère que c’était un représentant du Département du Travail du Québec, qu’on faisait venir pour nous aider. C’est bien ce qu’il a fait. Après une visite rapide des installations et quelques questions à mes collègues, nous nous sommes rencontrés dans le bureau de M. Lafontaine. J’ai été surpris de voir comment il s’est fait remettre à sa place par des remarques cinglantes, en ma présence. Le représentant était scandalisé par l’injustice éhontée de nos conditions de travail. Du jour au lendemain on nous a mélangés, un coin de forêt pour les immigrants, un pour les gens d’ici, tout le monde au travail sous le même régime. La situation était satisfaisante jusqu’à ce que le camp s’installe ailleurs et l’exploitation a repris. Une deuxième grève a provoqué une deuxième visite du Département du Travail. Comme, à ce moment-là, l’agent du gouvernement me connaissait assez bien, il m’a vivement conseillé de sortir de là le plus vite possible. Il connaissait mes ambitions à long terme et m’a prévenu que si je continuais ainsi, mes mains seraient inaptes à pratiquer la chirurgie plus tard.

Le déménagement du camp était aussi une expérience intéressante. Plusieurs bulldozers éclaircissaient une « route », des longueurs de terre aplatie sur la toundra gelée, ce qui ne pouvait se faire que pendant la période de gel rigoureux. Les cabanes préfabriquées était hissées sur de longs billots épais et elles étaient tirées jusqu’à destination alors qu’on marchait à côté d’elles, ou de temps en temps on montait sur les billots pour couvrir une petite distance. Enfin, quand on atteignait le nouveau site, on arrangeait les cabanes en cercle autour de la cuisine et de la cabane de salle à manger, ainsi que de celle du chef. Pour finir, on construisait de nouvelles latrines, quand la nature en pressait le besoin.

Le travail acharné engendrait de courtes soirées dans nos quartiers, même si on prenait le temps d’échanger quelques histoires personnelles. Une des grandes différences entres les bûcherons locaux et les immigrants, c’était nos concepts distincts de l’hygiène personnelle. Le dimanche, c’était notre seul jour de repos, à tous, et la plupart des locaux le passaient à genoux, à prier devant un autel improvisé dans une des cabanes. A l’occasion, un prêtre nous rendait visite et en bénissait plusieurs, ou la plupart d’entre eux. Les « fous d’Européens », eux, insistaient pour pouvoir aller en bus au bureau central où, tous les 60, ils passaient la journée à attendre leur tour pour prendre une douche, à la seule et unique douche existante. L’eau chaude était constante, elle venait par une pompe d’un grand réservoir, par un système de tuyautage chauffé au bois. On se sentait presque comme des animaux exotiques au regard de la population locale. Je suppose qu’on était vraiment bizarres à leurs yeux quand d’autres hommes arrivaient à la fin de l’automne et, dans la plupart des cas, gardaient jusqu’à l’été les mêmes sous-vêtements longs, jour et nuit, à moins qu’ils ne s’usent trop, auquel cas ils en changeaient mais ne les lavaient jamais. Cette vie primitive était dure à accepter. On s’y est quand même habitués, petit à petit, et on a même commencé à l’apprécier, surtout quand les anciens chantaient et dansaient, pendant que d’autres se balançaient sur des chaises faites maison, en se roulant une cigarette, souvent d’une seule main, et montraient leur habileté et leur précision à cracher dans des crachoirs faits maison.

Et parmi toutes ces nouvelles expériences, celle qui était suprême et la plus bouleversante, c’est qu’à moins qu’on ait une tempête de neige comme ça arrivait de temps en temps, on était sidérés, presque chaque soir, par un des plus beaux spectacles de la nature : les aurores boréales. On y voyait chaque couleur de l’arc-en-ciel dans des vagues légères et douces, ou bien on remarquait des bandes de différentes longueurs et épaisseurs jaillir, qui flottaient, immobiles, jusqu’à ce que des murs fluides de colonnes chatoyantes prennent leur place. Aucun homme ne pourrait jamais inventer un arrangement si impressionnant. Ça nous impressionnait tellement qu’on supportait tous les inconvénients et tous les désagréments de notre travail pour pouvoir, simplement, en profiter.

Et puis il y avait beaucoup de cruauté au camp, comme la torture gratuite des chevaux, souvent battus vicieusement alors qu’ils essayaient de hisser des traineaux de billots, enlisés dans la neige profonde et coincés par des souches invisibles. Le dimanche était le seul jour où l’on appréciait un jour libre pour les animaux. On les voyait pour la première fois sauter, se défouler, pleins de vie quand on les libérait du labeur. Ils se comportaient comme des chiots, malgré leur très grande taille. Je suppose que c’est la vie. La plupart d’entre eux sont survécu, malgré leurs souffrances.

Eh bien, le jour est enfin arrivé où nos dettes pour la compagnie ont été réglées et on a pu penser à quitter la « C.I.P. ». Comme j’avais parlé de mes obligations d’immigrant avec le représentant du Département du Travail à deux reprises au moins, je savais que je pouvais terminer mon contrat ailleurs, tant que mes services étaient requis. Il n’y avait rien de plus approprié qu’un hôpital pour un ancien étudiant en médecine. J’ai appris qu’on recherchait des aides-soignants et des techniciens de salles opératoires, alors j’ai pris contact avec mon amie Vera à Toronto (on avait des services postaux, même s’ils étaient lents et souvent retardés). Apparemment l’hôpital St Michael avait besoin de personnel et c’est devenu mon nouvel objectif. Effectivement, après avoir rempli mon engagement de 12 mois de travail dans un « site obligatoire », on a reconnu l’hôpital comme étant un site approprié pour la fin de mon contrat. Au bout du compte, j’ai reçu un mot de remerciement du gouvernement pour avoir rempli ma part du contrat.

Au camp de bûcherons, le mois de mai était arrivé et avec lui des jours plus longs et un climat plus clément. Notre rendement était meilleur, peut-être aussi grâce à l’expérience qu’on avait acquise. Une fois les factures payées, on a pu partir. Il nous restait même quelques dollars à notre nom. Les bûcherons d’ici allaient partir au même moment. Beaucoup d’entre eux avaient gagné assez d’argent pour s’acheter une auto, vivre pendant l’été ou prendre soin de leur famille, en attendant de revenir l’hiver suivant pour tout reprendre.

On était tous enthousiastes de quitter le camp, surtout nous, les nouveaux arrivants. Les « routes » hivernales s’étaient transformées en rivières de boue au dégel. Le seul moyen de quitter la forêt et d’arriver à la gare de Senneterre était à l’arrière d’un camion. Quant les roues du camion s’embourbaient et tournaient dans le vide (fréquemment), une douzaine d’entre nous sautait dans la boue en arrière et on poussait le camion. On a même eu la chance de voir des billots qu’on avait nous-mêmes coupés flotter sur la rivière Saint Maurice, à côté de nous. Aucun d’entre nous n’oubliera jamais ces impressions de la nature canadienne et de son explosion de vie au début du printemps.

Après avoir pris le train et m’être arrêté brièvement à Québec, j’ai eu la chance de passer un jour à Montréal où j’ai vu, pour la première fois, des gratte-ciels. Peu de temps après, j’ai rencontré mes amis à Toronto et entamé un nouveau chapitre de ma vie passionnante dans le Nouveau Monde.