Mur d'honneur de Sobey

Colonne

82

Rangée

9

C'était l'été 1951 et je venais d'avoir quinze ans. Après plusieurs mois dans le camp de l'OIR (Organisation internationale pour les réfugiés) à Bagnoli, près de Naples, en Italie, nous avions atteint Bremerhaven, la destination finale avant notre départ pour le Canada. Le Canada ? Le nom « Canada » ne signifiait absolument rien pour moi ; il aurait aussi bien pu s'agir de Mars ou de Jupiter. Je ne savais rien de sa géographie, de sa culture ou, même pire, de sa langue.

Une vraie aventure était sur le point de se dérouler.

Notre famille était constituée de mon frère aîné Dante, sa femme Giuseppina, ses fils Marcello et Walter, ma sœur cadette Matilde et moi-même, Bruno. Une sœur aînée, Tina, est partie pour l'Australie plus ou moins à la même époque pour trouver sa fortune dans ce pays immense. Pour finir, elle a épousé Frank Greenwood et ils ont élevé ensemble trois enfants, Loretta, John et Mark. En 2000, j'ai eu la chance inouïe (et la concrétisation d'un rêve) de leur rendre visite et de faire connaissance avec le reste de la famille. Mes deux parents ont été victimes des ravages de la tuberculose qui était endémique pendant les années de guerre.

Le navire qui allait nous emmener vers cette terre inconnue était le M/S Anna Salen. Ce n’était certainement pas le Queen Mary, ni même son cousin lointain. Ce navire était peut-être plus proche de la Pinta ou de la Santa Maria.

Le voyage s’est déroulé sans incident. Je me rappelle quand même du jour où mon harmonica adoré est tombé par dessus bord. Il m’a fallu longtemps pour le remplacer. Je me souviens aussi très bien avoir entendu pour la première fois, sur les haut-parleurs du navire, la chanson Mona Lisa de Nat King Cole qui est toujours l’une de mes chansons préférées.

Nous avons débarqué au Quai 21 aujourd’hui célèbre (je ne le connaissais pas à l’époque).

J’ai fait mes adieux à mon cher ami Egidio Babudro dont la destination était Port Arthur-Fort Williams (aujourd’hui Thunder Bay). Egi et moi avons perdu contact pendant environ quarante ans. C’est grâce à la magie d’Internet que nous avons repris contact. J’ai appris qu’il était parti dans le Minnesota à la recherche d’un emploi, les possibilités pour lui étant pratiquement inexistantes à Port Arthur-Fort Williams.

Nous sommes maintenant en contact au moins une fois par an.

Quelques jours plus tard, nous sommes arrivés à Mount Brydges, une petite communauté agricole du sud ouest de l’Ontario. La famille Albright, qui nous hébergeait, exploitait une plantation de tabac et mon frère Dante, ayant préparé le terrain pour les autres, y avait signé un contrat de travail d’un an. Quiconque a déjà travaillé dans une plantation de tabac sera d’accord pour dire que c’est un travail très ingrat.

Ce qui me plaisait vraiment le plus, c’était de conduire le tracteur, un Ford. Je ne m’en lassais jamais. Je le conduisais jusqu’à ce qu’il fasse tellement nuit que M. Albright me criait de ramener cette satanée machine au hangar.

Mais la saison du tabac allait sur sa fin et un jour, j’ai pris un bus avec Dante pour la GRANDE ville de London dans l’Ontario où j’allais habiter pendant environ cinquante ans.

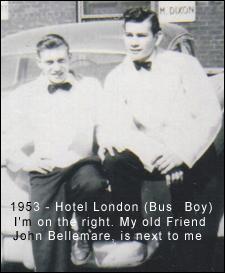

Nous y étions attendus par Joe Peirone Sr., un homme avec qui Dante avait sympathisé au London Marconi Club qui était à l’époque situé à Carling St. dans le centre de London. Grâce aux efforts généreux de Joe Peirone, mon tout premier emploi m’attendait au majestueux et luxueux HOTEL LONDON.

L’Hôtel London appartenait à l’époque au Colonel Weldon, un citoyen du cru, célèbre pour ses actions caritatives. Cet hôtel était une étape très en vogue pour toutes les riches célébrités qui passaient par notre belle ville. Parmi l’une de ces personnes remarquables venues à London au début de l’année 1951, il y avait le célèbre (à l’époque en tout cas ) CISCO KID et son compagnon Pancho.

J’ai été affecté au travail de commis de table dans la salle du restaurant. Pour ceux qui se demanderaient en quoi cela consiste, le commis de table était l’assistant du serveur. Cela impliquait de débarrasser les tables et de veiller à ce que le poste de travail du serveur soit en permanence approvisionné avec les ustensiles nécessaires.

Le reste de ma famille était toujours à Mount Brydges et mon souci principal était de trouver un hébergement. Heureusement, l’une des serveuses connaissait une famille italienne qui vivait à proximité de l’hôtel. Il s’agissait de la famille Masseo qui vivait à York St. Ils se sont montrés très généreux en ouvrant leur porte à un garçon de 15 ans qu’ils ne connaissaient pas.

Personne dans notre famille n’était préparé pour ce qui n’était en fait, comme je l’ai appris plus tard, qu’un hiver canadien normal. On m’a donc emmené un jour au magasin de vêtements de l’Armée du Salut. Je me rappelle très bien en être sorti avec une veste militaire de la Seconde Guerre mondiale qui rasait quasiment le sol.

Mais elle me tenait chaud, ou elle était du moins censée le faire.

Un soir, les frères Masseo m’ont emmené dans un restaurant où, pour la toute première fois, j’ai goûté ce qui allait devenir mon dessert préféré : de la tarte aux pommes avec de la crème glacée. Quel régal !

Mes premières semaines à l’Hôtel London ont été plutôt effrayantes. Je me demandais souvent : « Pourquoi ces gens parlent-ils si vite ? » et « Quand vais-je apprendre à parler cette langue si difficile ? ».

Un jour, alors que je débarrassais une table, un client est venu me demander quelque chose. J’ai acquiescé et fait semblant d’avoir compris et je suis rapidement reparti vers la cuisine. J’y suis resté jusqu’à ce que le même client, qui ne me voyait pas revenir, demande la même chose à un autre serveur qui s’est exécuté immédiatement : il lui a apporté une fourchette ! BIENVENUE AU CANADA !

L’un de mes collègues commis était un jeune homme qui s’appelait Doug Stoyle. Nous sommes devenus amis et le sommes encore aujourd’hui. Quelques années plus tard, en 1957, lorsque j’ai été frappé par le « virus de l’indépendance », je suis parti vivre seul et en très peu de temps, j’ai été adopté par la famille Stoyle, chez qui je suis resté jusqu’à mon mariage en 1966. Ils sont vraiment devenus ma deuxième famille et j’ai eu le bonheur de passer neuf années merveilleuses avec eux.

Merci à vous, Mme Stoyle, Don, Stan, Doug, Joyce, Jean et Dianne. Que Dieu vous bénisse pour votre grande générosité.

L’AUTOSTOPPEUR

Lorsque le contrat de Dante a pris fin, la famille est venue habiter à London et j’ai emménagé avec elle. Peu de temps après, il a trouvé un appartement à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville.

Un soir, Dante a voulu m’apprendre à conduire. Nous avons pris la vieille Ford de 1939 et sommes allés sur l’autoroute principale en direction du nord et de la ville de Lucan. (Oui, celle qui est célèbre pour l’affaire des Donnelly). Jusque-là tout allait bien, c’était Dante qui conduisait.

Au retour, c’est moi qui ai pris le volant. Nous n’avions parcouru que quelques kilomètres lorsque nous avons vu un auto-stoppeur. « Nous pourrions peut-être l’aider » a dit Dante et nous nous sommes donc arrêtés.

Nous n’étions pas allés bien loin lorsque, dans le rétroviseur, horreur entre toutes, j’ai vu clignoter les lumières familières d’une voiture de police. « Arrête-toi » m’a ordonné Dante, « ou sinon nous allons tous les deux avoir de sérieux problèmes. » Dès que nous nous sommes arrêtés, il m’a ordonné de passer immédiatement sur le siège arrière tandis que lui même montait littéralement sur le pauvre auto-stoppeur pour atteindre le siège avant.

Tout ça n’a duré qu’un instant avant que l’agent de police n’atteigne notre voiture.

Après avoir demandé à Dante de lui montrer son permis de conduire, il nous a avertis qu’un de nos phares arrières était cassé et que nous devions le réparer dès que possible.

En un éclair, l’auto-stoppeur a ouvert la porte et a jailli hors de la voiture. La dernière fois que nous l’avons vu, il courait le long de l’autoroute 4 en se tenant la tête entre les mains.

La scène devait être assez comique et, rétrospectivement, qui pourrait en vouloir au pauvre auto-stoppeur de s’être éloigné de nous aussi vite que possible ?

Avec le temps, mon anglais s’est amélioré et j’ai remarqué quelque chose d’inhabituel : il me semblait que les gens parlaient beaucoup moins vite qu’un an auparavant. Incroyable !

Le poste de commis de table a été remplacé par celui d’assistant de parc de stationnement, puis de groom et enfin de portier. Nous étions alors en 1955.

Il était temps de changer. J’avais entendu dire que la célèbre et respectée compagnie Bell Telephone Co. recrutait avec un examen d’entrée.

Plein de confiance, j’ai relevé le défi et je suis allé passer l’examen. Quelques semaines plus tard, personne ne m’avait encore contacté au nom de la société Bell. J’ai décidé d’appeler leur bureau de recrutement et j’ai appris que j’avais malheureusement échoué à l’examen. Lors de ma visite précédente, j’avais noté le nom de la responsable du recrutement et j’ai décidé de l’appeler pour savoir s'il n'y avait pas quelque possibilité d'emploi. « Non, pas pour le moment. » Je n’allais pas abandonner aussi facilement.

Au cours des semaines suivantes, les employés du bureau de recrutement ont compris qu’ils avaient à faire à quelqu’un de très déterminé. J’ai continué à les appeler à de nombreuses reprises.

Finalement, peut-être par pitié, on m’a demandé de me présenter pour un poste de gardien qui se libérait. Nous étions au début de l’année 1956. Ce n’était pas grand chose et le salaire était bas, mais au moins, j’avais un travail. Je suis devenu un très bon gardien.

Je ne savais pas encore que ma vie allait devenir beaucoup plus intéressante.

Environ six mois plus tard, au cours d’un examen médical de routine aux rayons X, une petite tache noire a été détectée dans un de mes poumons. Une deuxième séance de rayons X a été programmée. Sa conclusion était certaine : début de tuberculose. Le médecin du travail m’a donné des instructions précises. Je devais immédiatement me rendre au Beck Memorial Sanatorium, un site spécialisé dans le traitement de cette maladie potentiellement mortelle.

Mon superviseur chez Bell, Bill Hall, m’a rassuré en me disant que je n’avais pas de souci à me faire pour mon travail ; il m’attendrait à mon retour. Mais quand ? Combien de temps ? DIX MOIS, QU’EN DITES-VOUS ?

Les premières semaines au sanatorium ont été consacrées au diagnostic quant à l’étendue de ma maladie. Lorsque tous les examens ont été réalisés, on m’a informé que ma tuberculose n’avait pas dépassé le stade initial. Quelle chance !

Des injections quotidiennes de streptomycine (un médicament spécial pour le traitement de la tuberculose) allaient finalement en venir à bout.

Mon séjour de dix mois au sanatorium était un mélange de malchance et de chance. Sous l’œil attentionné de mon professeur, Mme Nisbett, mon anglais a considérablement progressé. Avec le temps, j’ai eu l’opportunité d'animer un programme de radio en circuit fermé que j’ai appelé, « The Western and Popular Hour ». C’était un mélange de musique country et de pop.

De nombreux patients étant cloués au lit et je leur livrais les journaux et leur rendais une foule d’autres services. Mon compagnon de chambre, King Terry, avait un excellent sens de l’humour et nous sommes devenus amis. Chaque année, nous nous envoyons des cartes de vœux lors des fêtes et nous nous promettons de nous voir, « un de ces jours ». Nous nous sommes dit que 2004 était l’année où nous devions enfin nous retrouver. Nous ne sommes encore qu’en août, il nous reste donc beaucoup de temps. Ou peut-être pas ?

Au printemps 1957, j’ai finalement été autorisé à sortir et j’ai immédiatement repris mon poste de gardien chez Bell. En 1959, un poste de conducteur de voiture postale s’est libéré au service du courrier interne de Bell. J’ai rencontré des personnes remarquables au cours des onze années passées dans cette entreprise. Cependant, les possibilités d’avancement étaient limitées. On m’a indiqué que mon âge (31 ans) était un facteur qui jouait contre moi. VIEUX À TRENTE-ET-UN ANS ?

« On the road again, » (à nouveau sur la route) comme le chantait Willie Nelson il y a quelques années.

Cette fois-ci, c’était Ford Motor Co. qui venait d’ouvrir une usine d’assemblage près de St. Thomas dans l’Ontario. J’ai été affecté à une partie de l’usine appelée « pont mouillé ». Mon travail consistait à poncer à l’eau les carrosseries des véhicules après l’application de la sous-couche. C’était bien sûr un travail sale et dans des conditions humides. Dix heures par jour pendant dix mois. Je dois reconnaître qu'en comparaison, Bell Telephone, c'était du gâteau.

Après quelques longs mois de travail, je me sentais, et j’étais d’ailleurs devenu, maigre comme un clou.

Le vendredi soir, nous étions de sortie. Nous mangions un steak à la vieille Brass Rail du quartier est de London. Quel régal !

Mon corps ne cessait de me rappeler que je ne pouvais certainement pas continuer ce métier jusqu’à la retraite. Je ne crois pas que j’y aurais survécu. Mon superviseur direct était un tyran qui ne disait pas son nom. Aucun effort n’était suffisant pour lui. Pourquoi est-ce que la rotation du personnel est si forte dans ces chaînes de montage ? Vous avez deviné !

Un poste au triage du courrier auprès de Postes Canada ressemblait à un paradis hawaïen. Au revoir Ford, bonjour les Postes.

Cependant, je garde à jamais des séquelles de mes jours chez Ford. En 1967, j’ai été opéré de la main droite, conséquence directe de mes dix mois de travail sur le pont mouillé.

Je n’ai jamais demandé d’indemnité à Ford. Quand j’y repense, c’était une erreur.

Le tri du courrier de nuit était vraiment meilleur que mon travail précédent. J’ai commencé à reprendre le poids que j’avais perdu sur la chaîne de montage. Mon travail commençait à onze heures du soir et terminait à huit heures du matin.

J’arrivais chez moi juste à temps pour dire au revoir à ma femme. Un soir, avant de partir pour la poste, nous avons calculé le temps total que nous passions réellement ensemble. Nous avons trouvé environ deux mois sur douze. Avec qui étais-je marié ?

Une fois de plus le moment était venu de discuter de la situation avec ma femme.

Nous nous étions rencontrés, Maria et moi, à l’automne 1963 lors d’un événement de danse sur glace dans la ville de Lucan, pas très loin de London. Elle m’avait vraiment réservé sa dernière danse. Sur le chemin du retour, dans ma vieille Volkswagen, elle m’a proposé de gratter la glace sur le pare-brise car le dégivreur ne marchait pas bien. Elle m’a impressionné, c’est le moins qu’on puisse dire.

En tout cas, pendant notre discussion, elle a conclu que je devrais peut-être refaire des études. J’étais arrivé au Canada après ma sixième année et je m’étais alors dit qu’on ne me forcerait pas à retourner à l’école en raison de mon âge : quinze ans. Après tout, j’aurais pu légalement arrêter ma scolarité un an plus tard. Ma femme suggérait certainement que je finisse l'école.

Et bien non, ce n’est pas ce qu’elle avait en tête. Son idée était que je tente d’entrer à l’université (University of Western Ontario) en tant qu’étudiant adulte. J’ai tout d’abord été surpris, puis apeuré. Est-ce qu’elle pensait vraiment que je pourrais réussir des études universitaires ? Je lui ai dit que j’étais trop vieux et que je ne savais pas comment étudier à ce niveau, mais elle n’a pas changé d’avis. J’ai finalement cédé et à l’automne 1969, je me suis inscrit à l’université.

Je voulais que ça reste un secret et une surprise ; je n’ai donc rien dit à Dante et au reste de la famille. Un jour, alors que j’allais d’une salle à une autre, j’ai rencontré par hasard un gardien qui se trouvait être un ami de la famille. Tant pis pour la surprise ! En très peu de temps, tout le monde était au courant.

Ainsi, au printemps 1971, en présence de toute la famille, j’ai reçu avec fierté mon B.A. de psychologie. C’était un moment de grande fierté et certainement une étape importante dans ma vie. Même dans mes rêves les plus fous, je n’avais pas envisagé une telle possibilité.

La même année, à l’automne, encore sur une idée de ma femme, je suis entré au Teacher’s College de London. Un an plus tard, je recherchais un poste d’enseignant dans une école primaire.

Mon premier travail était une classe partagée de 7e et 8e année dans la ville de Dorchester, à quelques kilomètres à l’est de London. Cette première année n’a pas été brillante. Je me suis demandé plusieurs fois si j’avais pris la bonne décision.

J’ai rapidement découvert une vérité fondamentale : pour pouvoir enseigner, je devais commencer par apprendre. Qu’est-ce qu’une base binaire ? Un entier relatif ? La géométrie ?

La deuxième année s’est beaucoup mieux passée ; j’apprenais l’art d’enseigner. J’ai aussi compris le privilège et la responsabilité que j’avais auprès de ces 25 ou 30 écoliers auxquels j’essayais d’inculquer des connaissances, mais avant tout l’envie d’apprendre.

J’ai commencé à comprendre que j’avais trouvé ma vocation. J’aimais vraiment ce que je faisais.

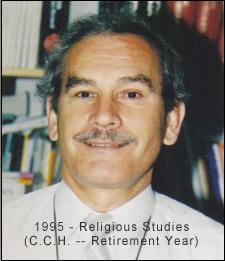

Au cours des quatorze années suivantes, j’ai travaillé à l’école primaire. À la fin de l’été 1986, j’ai reçu un appel m’invitant à un entretien pour un poste au département d’études religieuses d’un de nos lycées. J’ai relevé le défi et j’ai eu le poste. Je ne l’ai jamais regretté.

À l’été 1995, après une carrière ayant duré presque un quart de siècle, j’ai décidé de prendre une retraite anticipée. Après tout, plus de quarante-trois ans avaient passé depuis le moment où un garçon de quinze ans débarrassait des tables au vieil Hôtel London. Une fois encore, il était temps de passer à la suite ; le moment était venu de prendre une récompense bien méritée.

Et aujourd’hui, alors que j’approche de mon 70e anniversaire, je suis plein de gratitude.

Je suis reconnaissant à Dieu pour m’avoir donné la persévérance et la résilience qui m’ont accompagné au cours de ma grande aventure canadienne.

Je suis reconnaissant envers nos merveilleux enfants Brian et Christine. Brian est ingénieur en chimie et vit aux États-Unis avec sa femme Carrie. Christine est notre petit ange qui possède ces dons uniques qui nous permettent de ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment dans la vie.

Je suis reconnaissant envers ma femme Maria qui a su détecter en moi certains talents, qui m’a encouragée à me dépasser, et qui a cru en moi bien avant que je n’aie cru en moi-même. C’est à elle que je dois d’avoir vu que j’avais en moi la capacité de devenir enseignant.

Je dois beaucoup à mon frère aîné Dante et à ma belle-sœur Giuseppina pour leurs sacrifices en adoptant ma sœur cadette Tilde et moi-même alors qu’ils avaient déjà deux jeunes garçons à élever.

Et je serai à jamais reconnaissant envers ce pays merveilleux qu’est le Canada, qui a donné à un immigrant de 15 ans la possibilité de prospérer au-delà de ses rêves.

Ceux d’entre nous qui sommes arrivés lorsque les temps étaient plus difficiles, nous ne pouvons réprimer un sentiment de consternation lorsque nous entendons certains immigrés récents exprimer leur grande déception en raison des ressources insuffisantes qui (selon eux) sont mobilisées pour les aider à s’intégrer à la société canadienne.

Ils ne connaissent pas leur chance. Ils ont peut-être été hypnotisés par les histoires de la ruée vers l’or au Klondike il y bien longtemps. En fait, « l’or » est bien présent mais il faut de « l’huile de coude » pour l’obtenir.

Vous voyez, l’or est recouvert d’une couche de sacrifice

De nombreux immigrants sont venus dans ce pays, ils ont fait de nombreux sacrifices, ont prospéré et ont par là même apporté leur pierre à l’édifice canadien. Ces nouveaux arrivants finiront par faire de même

Bruno V. Sinosic (2004)