Mur d'honneur de Sobey

Colonne

182

Rangée

13

Arrivant à titre : Personne déplacée

Pays d’origine : Hongrie

Date d'entrée : 4 decembre 1951

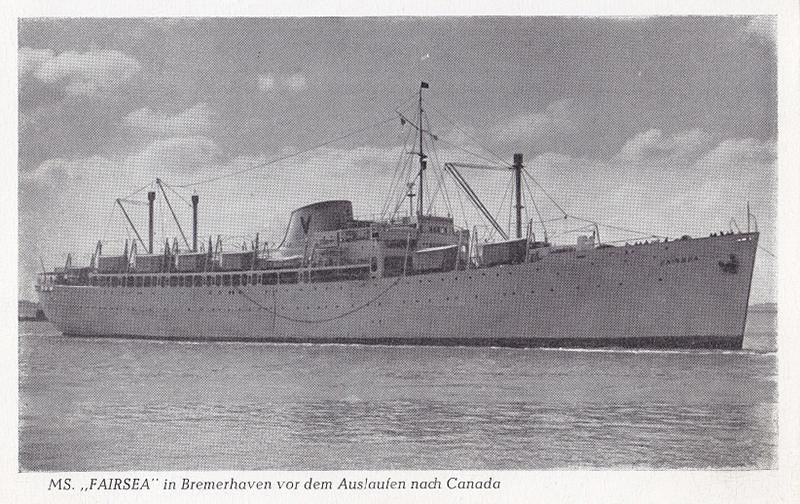

Le nom du bateau : Fairsea

Port d'entrée : Halifax

Âge à l'arrivée : 22 ans

Votre histoire :

Ma mère avait 22 ans lorsqu’elle est arrivée au Quai 21 le 4 décembre 1951 avec ses parents et son frère et sa sœur survivants (Béla and Éva sont décédés avant le départ pour le Canada). Au cours des années qui ont suivi, ils ont colligé beaucoup de faits quotidiens, mais n’ont malheureusement jamais pris la peine de relater vraiment l’histoire de leur arrivée au Canada.

Tout ce que ma mère m’a conté, c’est qu’elle avait été vraiment malade pendant la traversée et le souvenir impérissable du pain Weston qu’on leur a donné à leur arrivée. Ça avait un goût sucré et, pour des Européens, c’était tout à fait exotique. De Halilfax, ils ont pris le train pour Montréal où ils se sont établis, puis ont travaillé très dur pour gagner leur vie et éventuellement acheter une maison en banlieue.

Malheureusement, la vie heureuse à laquelle ils aspiraient tant ne s’est jamais vraiment concrétisée.

László, 22 avril 1923 – 17 août 1963 (40 ans)

Lipót, Lipót, 24 août 1891 – 15 avril 1978 (86 ans)

Madgolna, 27 décembre 1927 – 25 novembre 1988 (60 ans)

Gizella Sandor, 30 janvier 1900 – 10 avril 1992 (92 ans)

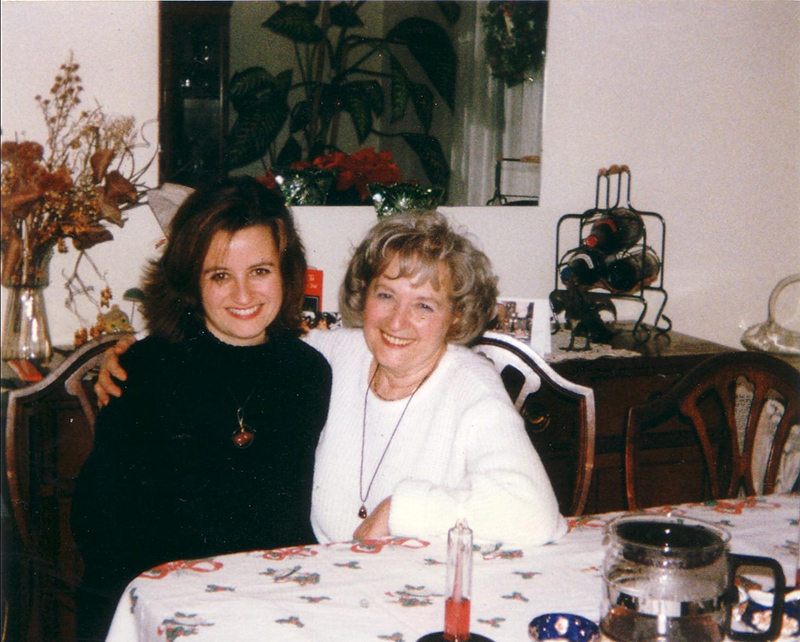

Márta, 18 septembre 1929 – 08 novembre 2011 (82 ans)

Comme ils n’ont jamais officiellement raconté leur saga, je me suis permis d’écrire ma propre version légèrement romancée à partir des bribes que j’avais entendues.

BUNGALOW

Je n'ai aucun souvenir du fantôme qui hante cette maison, et pourtant il a défini toute ma vie.

Je suis née un samedi enneigé de l’hiver 1962 dans un pays en paix où tous les espoirs étaient permis.

Vingt ans auparavant, dans une Europe sur laquelle l’étau nazi se refermait de plus en plus, et dans un pays contraint de choisir entre le national-socialisme et le communisme, mon grand-père a pris la décision courageuse de fuir.

Avant que le Rideau de fer ne tombe sur ce qui allait devenir l’Europe de l’Est, il a entraîné sa femme et leurs trois enfants survivants dans un périple qui, l’espérait-il, les mènerait ultimement vers un avenir meilleur.

J'imagine que mon sort s'est esquissé à ce moment-là quelque part dans l'univers.

Pour mon grand-père, originaire de Transylvanie, le Traité de Trianon était un non-sens. Ne se considérant pas Roumain, il s’était exilé dans ce qui restait de la Hongrie après la Première Guerre mondiale, y avait rencontré ma grand-mère et fondé une famille.

Mais, quand la guerre éclata de nouveau et que de nouvelles alliances se formèrent, l’espoir de récupérer le territoire perdu renaquit chez tous les expatriés de Trianon.

Ainsi, lorsque le nord de la Transylvanie fut à nouveau brièvement annexé à la Hongrie, mon grand-père décida de ramener sa famille sur la terre de ses ancêtres. Bien entendu il s’imaginait, qu’une fois la guerre terminée, les choses reviendraient comme elles étaient dans son souvenir.

Cela va sans dire que les choses ne se passent jamais comme prévu. En 1944, la Roumanie a fait volte-face et déclaré la guerre à la Hongrie. Pris entre l’Axe et les Alliés, mon grand-père et sa famille se sont retrouvés persona non grata.

Les journées étaient ponctuées de sirènes annonçant l’arrivée imminente de bombardiers, l’inflation insoutenable et l’avenir bouché. Il était encore une fois temps de partir, mais pour où? L’Europe s’enlisait de plus en plus dans cette guerre dont personne ne voyait la fin.

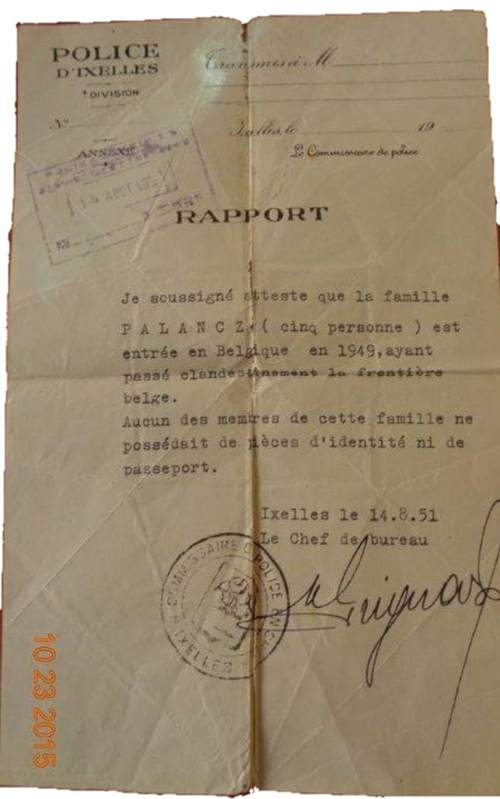

Néanmoins, l’envie de vivre libre primait sur tout. Sans papiers valides et sans devises monnayables à l’étranger, ne parlant qu’une langue finno-ougrienne incomprise ailleurs, ils sont partis vers l’Ouest avec les moyens du bord.

Les réfugiés de l’époque n’étaient pas pris en charge par toutes sortes d’organismes, et il n’y avait pas de camps pour les accueillir.

Des granges abandonnées faisaient office de gîte, et la pitance était souvent assurée par de bons samaritains qui déposaient du pain et d’autres denrées au petit bonheur la chance.

Quant aux dons de vêtements, ils provenaient la plupart du temps des soldats et autres malheureux morts sur le bord de la route.

L’antisémitisme et la méfiance sévissaient partout; pour rester en vie, l’instinct de survie, la débrouillardise et la chance étaient essentiels.

Les séquelles émotives viendraient plus tard, pour l’instant toute l’énergie était concentrée ailleurs.

László, 19 ans, était l’aîné des enfants. Seul garçon, tous les espoirs étaient fondés sur lui. Par conséquent, il s’estimait responsable de ses parents et de ses sœurs cadettes.

Lourd fardeau pour un jeune homme plutôt petit et de stature assez moyenne. Porté par la fougue de sa jeunesse, il se sentait investi d’une mission et de l’obligation de toujours en faire plus pour tenter d’aider sa famille.

Sa hardiesse finit par le mettre dans le pétrin et il fut séparé des siens.

Ils ne seront réunis que quatre longues années plus tard, tout à fait par hasard, à l’autre bout de l’Europe. Inutile de dire qu’il devint instantanément le fils prodigue.

Mais, à partir de là, plus rien n’était impossible.

L’aventure qui devait au bout du compte mener ma future famille au Canada dura près de 10 ans et passa par l’Autriche, la Belgique et la France. Dix années de déplacements et de galère pendant lesquelles tous les moyens furent bons pour survivre, mais aussi pour rendre la vie plus supportable et acquérir des connaissances. Après tout, la fratrie était encore jeune, résiliente et croyait en la vie.

La guerre prit éventuellement fin et l’Europe commença à se rebâtir peu à peu, mais elle était maintenant scindée en deux. Leur patrie bien-aimée avait perdu son libre arbitre; le retour à la maison était inenvisageable. Devenus apatrides, il leur fallait trouver un avenir ailleurs. Mais quelle contrée voudrait bien les accueillir?

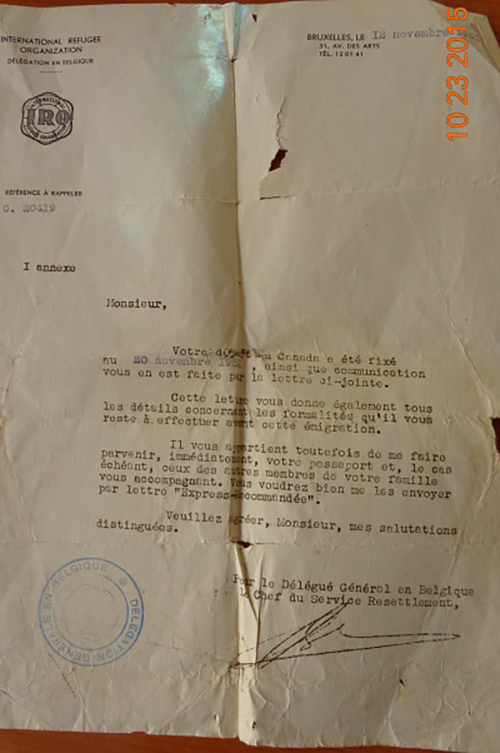

Après la guerre, plusieurs pays, dont le Canada, considéraient les Hongrois comme des « étrangers ennemis ». Ce n’est donc qu’en novembre 1951, à deux semaines d’avis, que ma future famille reçut un laissez-passer pour l’Amérique. Et c’est ainsi, qu’après une dizaine de jours houleux en mer, ils sont arrivés au Quai 21 à Halifax par une froide journée du début décembre.

Aucune caméra pour immortaliser l’instant et aucun comité d'accueil les bras chargés de cadeaux ne les attendait, seulement l’inconnu. Comme tous les immigrés de l’époque, ils se sont retroussé les manches et ont entrepris de se bâtir une existence, même si, contrairement à ce qu’on leur avait dit, alors comme aujourd’hui, les diplômes n’étaient pas reconnus.

Petit à petit, à force de travail acharné et de petits boulots cumulés, ils se sont refait une vie. Toutefois, pour des gens déracinés, le désir ultime consiste à s’ancrer à nouveau quelque part.

Qu’il faille pour cela tout mettre en commun, y passer toutes ses économies et s’hypothéquer pour des décennies à venir ne constitue certainement pas un frein. Un bungalow dans une des banlieues naissantes de l’Amérique cristallisait parfaitement ce rêve. D’ailleurs la moitié des maisons de ce pâté en devenir seront habitées par des immigrés, et de nombreuses seront multigénérationnelles bien avant que ce ne soit dans l’air du temps.

Rapidement, malgré le manque relatif d’intimité, ses occupants ont su insuffler une âme à cette demeure, et elle est devenue un foyer. Rétes, dobos torta, zserbó, ma grand-mère chantait en confectionnant de délicieuses pâtisseries à l’odeur exquise.

Mon grand-père quant à lui bricolait dans son garage tout neuf, ma tante s’amusait avec ses nombreux courtisans, ma future mère passait ses temps libres sur les pentes de ski ou à la piscine et les notes de l’accordéon de László emplissaient les pièces les soirs de fête. Même si tous travaillaient d’arrache-pied pour payer les comptes et s’inscrire dans le rêve américain, le futur s’annonçait dorénavant plus radieux.

La vie avait repris ses droits, ne manquaient que les mariages et les baptêmes qui n’allaient sûrement pas tarder.

L’histoire aurait pu, dû, se terminer là. Hélas, cette vie je ne l’ai jamais connue.

Un beau matin du mois d’août 1963, l’accordéon s’est tu. Avec lui, le bonheur, le plaisir et la joie de vivre retrouvés depuis peu se sont éteints. Au milieu de ce nouvel équilibre fragile, la vie avait trouvé le moyen de tout faire voler en éclats. Par une de ces absurdités dont elle a le secret, elle a fauché László en plein envol et, par la même occasion, tous les espoirs de ses parents. Ma grand-mère n’a plus jamais chanté, mon grand-père s’est enfermé dans ses souvenirs, ma tante a développé la sclérose en plaques et ma mère, foudroyée par la culpabilité, a dû oublier ses rêves et prendre soin de tout le monde.

J’étais trop jeune pour réaliser, mais comme tout enfant j’absorbais tout. Choc post-traumatique était une expression inconnue à l’époque, pourtant je n’ai pas fini d’en mesurer les ravages.

Aujourd’hui, ce coquet bungalow des années 1960, témoin de mon enfance et partie intégrante de toute ma vie, n’est plus que l’ombre de lui-même.

Privé de ses habitants, des sons et des objets familiers, il dégage une impression de tristesse et de froideur quelque peu lugubre. Les murs défraîchis des pièces vides font écho à mes pas et exsudent la nostalgie. Les traces sur le vieux plancher de bois franc rappellent les événements heureux et malheureux. Ici les griffes de Coquette qui nous accueillait avec tant d’enthousiasme, là les vestiges du magnifique sapin de Noël qui surplombait la crèche et les cadeaux. Une marchette a taillé cette encoche, et ce motif sur le carrelage c’était le lac de mes jeux d’enfant...

Tout évoque un souvenir particulier et ce qui aurait pu, dû être.

J'avais six mois lorsque László est décédé, autant dire que je ne l’ai pas connu. Pourtant, toutes les étapes de ma vie ont été teintées par son absence.

Dommage que les vivants ne bénéficient pas d’autant d’attention que les morts d’adoration !

J’aurais vraiment aimé le connaître, mais je le déteste d’avoir empreint ma vie d’une telle mélancolie.

Tellement, que je n’ai pas voulu transmettre ce fardeau à une autre génération. Nul n’échappe au legs de ses parents, mais quand on est descendant d'immigrants, le poids de la génération précédente est parfois insoutenable. Qu'on le veuille ou non, on porte ses deuils, on est façonné par ses souffrances et on ne peut faire abstraction de son vécu.

Demain, une nouvelle famille d'immigrants emménagera dans ce vieux bungalow avec ses rêves et ses espoirs. Leurs fantômes seront-ils moins envahissants ?